2021年夏天,我在巴黎郊区的沙发客栈寄宿时第一次听说朱莉娅-杜库诺(Julia Ducournau)的电影钛(Titane)。沙发主刚从戛纳电影节的放映现场回来,描述了观众是如何带着胃痛离开影院的。那年冬天,我和朋友们在在柏林的午夜场看了这部电影。

我走出电影院时感觉我活了,充满强烈的感情。令我着迷的不是那些臭名昭著的身体恐怖场景,而是片中的舞蹈时刻:感性的车展表演、艾莉西亚与队长在客厅随着电台跳舞、消防站略显笨拙却充满情欲的兄弟舞会、混合着动物与机器元素的原始街舞序列,以及艾莉西亚登上消防车展现出意外婀娜的脆弱瞬间。

时隔两年我再看当时关于Titane的笔记和对话的时候,回响的是,“=我们如何接受或者不那么厌恶自己和他人身上那些被认为是丑陋和扭曲的部分?=”

当我和当时一位很亲近的人一起观看时,她对这个冷酷无道德的主角感到厌恶和恐惧。她问我:“你为什么会喜欢这样阴暗残酷的角色和故事?“我想,在那些令人不适的表象之下,我看到他们在用自己扭曲却深切的方式来为人。在分娩场景中队长与艾莉西亚之间的关系让我感到温暖又悲伤。那是一种困惑却强烈的同袍情谊,是人类努力互相照顾的体现。他们在呵护很不可接受的可耻可恶的怪物部分。“你经常觉得自己不被接受和理解吗?“ 她追问。是的。当时我的答案是,”有效沟通和适应个体差异是个可以学习的技能。“

当我读到导演朱莉娅-杜可诺的访谈时,她也谈到一个观众无法喜欢或在道德上无法认同的主角的问题。 迪库尔诺谈到通过身体体验在观众和角色之间创造一条”脐带”:“如果观众无法在道德上认同她,那么我就让他们通过身体去认同她…让他们感受她的感受。”

我认同艾莉西亚的角色,特别是她感觉自己像个怪物、被误解的经历。像许多人一样,我也经历过自我隔离带来的深深悲伤。在三年级时,当我觉得朋友们彼此之间更亲密时,我就退缩到一个想象的王国世界里,创造系统和规则。后来作为移民,我筑起笨拙和压抑情感的高墙,找不到能让欢笑或安慰自由流露的避风港。有一个也许显得微不足道或者停留在青春期的时刻是:有一天看着两个同个组织的人每天一起吃饭说笑,我感受到熟悉的孤独和悲伤。但当我带我亲友来参加聚会时,他指出我的同事们对我多么热情,主动邀请我们一起吃午饭。我这才意识到,我感受到的孤立很大程度上是自己强加的——是我自己臆想出的被拒绝。说到这里我又哭了,后悔这么晚才明白环境是会随着心境改变的——“境由心转”。我承诺自己再也不要自我囚禁,认识到如果不是一直想象着别人嫌弃我、对我失望或觉得我是负担,我的情感就能更自由地流动,转化为行动和联结。

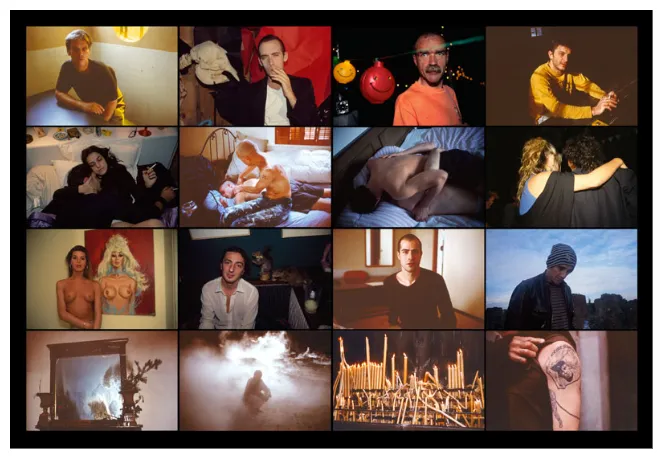

导演朱莉亚·迪库尔诺说她从南·戈尔丁的摄影中获得灵感。我认为她们都在寻找我所看重的价值:在社会排斥和拒绝的事物中发现美。正如迪库尔诺在采访中解释的:“我觉得她的照片非常有机…我喜欢她努力在人们通常认为边缘化的、令人厌恶的或丑陋的事物和人物中寻找美。她总是不断深入,试图剥离表象和社会建构的层层包裹,试图从中发掘美。”

“I see her photographs as incredibly organic, which is something that I always liked because I’m very obsessed with portraying the triviality of bodies. I love her effort in trying to grasp the beauty in things and people and situations that people would normally qualify as being marginal or repulsive or ugly. And she always, always goes deeper and tries to shed the layers of representations and social constructs and tries to get beauty out of that. Again, that’s something that I’m trying to do in my work.” - Julia Ducorneau

- by nan goldin

这深深地呼应了我自己的表达需求——2023年5月,我画了三十幅四格漫画,探索自己的羞耻和秘密,审视在我的爱、饮食、应对方式、独处、与他人相处,以及对他人(无论强弱)的感受中被认为是怪异的部分。通过这个过程,就像戈尔丁的作品一样,我需要接受自己可以既丑陋又美丽。她用的词是“repulsive”:令人反感、厌恶的。

南、朱莉亚和我共同的另一个特点是对性别的不适和调整。阿莱西亚对怀孕的恐惧,队长对因荷尔蒙或衰老导致身体改变的不接受。我深深感激能够选择而不被束缚,比如我生活中没有太因为我的性别就失去学习打架的机会,我剃头被赶出女厕所也没有更大的惩罚。

跟性别相关的也有对父母身份的思考,超越我知道的那几种养育模式。从艾莉西亚的亲生父母到队长在消防站建立的选择性家庭,包括消防员中那个荣誉儿子般的角色。这种关系网反映了关于归属和关怀的复杂问题。这给了我某种解脱。我希望有找到很适合我的关系方式,这是我的固执。但比如我完全没有准备好当一个单亲妈妈。我的意思是我现在尝试独立生活都是有孤独和生活节奏絮乱的问题。但也许就像我可以承认我在有爱的地方更快乐成长一样,需要一个村庄来抚养一个孩子是可以接受的。

这也让我对选择性家庭有了一些思考。也许我们并非都从一开始就与家庭有根的联系,而是在滋养我们的地方旅行和生根。(跟fori、xia、sunshine、maya、ellie聊过这件事)

南·戈尔丁的项目列表经常涉及记录跨性别者、艾滋病群体的生活,并为他们争取支持。

- 《性依赖之歌》(1981-2022),记录了从1970年代和80年代开始直到现在的普罗温斯敦、纽约下东区、柏林和伦敦的生活。

- 《另一面》(1992-2021),是对她1972-2010年间拍摄的跨性别朋友们的历史肖像致敬。

- 《姐妹、圣徒与先知》(2004-2022),见证了家庭创伤和自杀。

- 《火之跃》(2010-2022),探索儿童的世界;

- 《失落的记忆》(2019-2021),一次幽闭的戒毒之旅。

- 《海妖》(2019-2020),一次毒品迷幻之旅。

她的创作实践:”1980年左右,戈尔丁开始在纽约的各种俱乐部和公共场所,以及欧洲的地下影院和电影节展示她的幻灯片放映。她每次都会更新和重新剪辑她的幻灯片放映,使用多个投影仪,配合着不拘一格的配乐。在过去40年里,戈尔丁制作了十几个不同的幻灯片放映——从朋友们的肖像到创伤性家庭事件的记录。此后,她在作品中加入了移动影像、声音和档案材料等元素。“

- 我觉得她的媒介(图像、图像集、配乐、视频、声音、档案文件)很适合当下记录历史!(想到了ujeza、华埠阿姨。)

2017年,戈尔丁创立了P.A.I.N.(处方药成瘾干预行动),一个专门针对萨克勒家族的直接行动组织。该组织要求这个亿万富豪家族对引发阿片类药物过量危机负责。

- 我觉得这很重要。我不太明白像保罗·格雷厄姆这样的科技界中间派所说的觉醒(wokeness)究竟是什么意思。但我珍视那些照顾自己人的人。

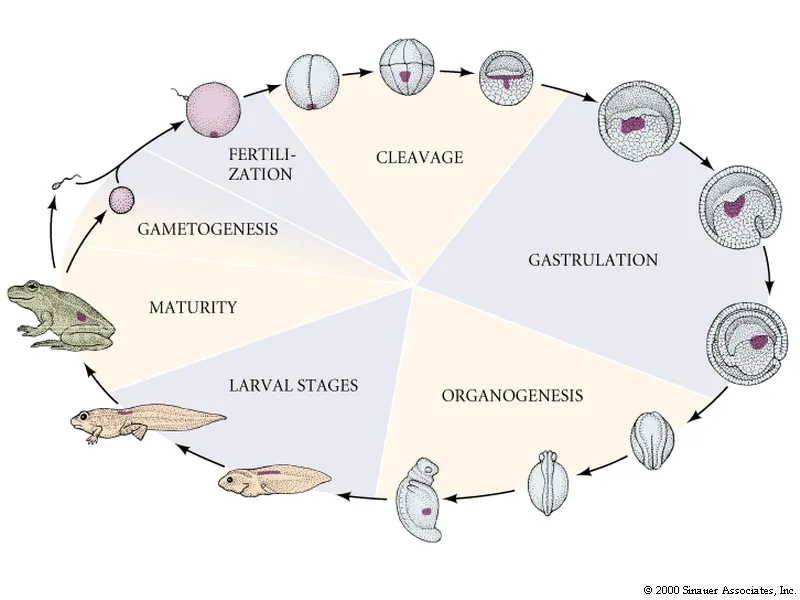

电影中的生物元素让我联想到我在发育生物学实验室的工作和发育力学或生物物理学研讨会上的讨论。奇怪的是,在发育生物里我很少想起母亲和怀孕。实际上母体的贡献——母亲在果蝇卵子中提供的蛋白质、RNA、基因决定了生命最重要的早期阶段。

那里的类比是我们经常机械地看待胚胎——将其视为由内部力量驱动的蛋白质和细胞机器,驱向一个刻板的形状。

- 在这张青蛙的发育图中,你看不到母亲、卵,只能看到这个“个体”。

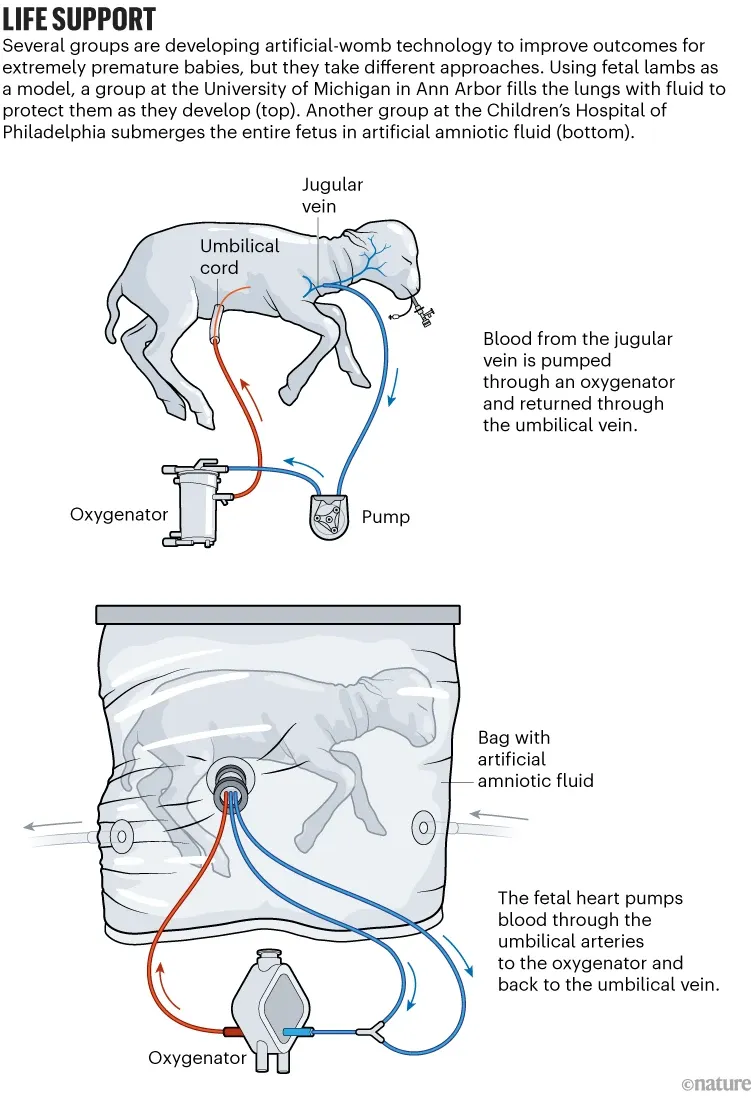

《Titane》中那个不可能存在的钢铁外骨骼的人车混合婴儿,让我思考什么样的生命可以存活和繁荣。当我读到最近已经用于早产儿的人工子宫技术时,很明显子宫对任何个体在世代间的发育和延续是多么重要。对于植物、藻类、海带来说,它们有另一种不同的出生和性别产生方式,这些都让我看到这个世界是如何被母亲(不一定都是女性)和再生、教育、哺育所推动的,在一个生命死去之前,另一个继续生存。

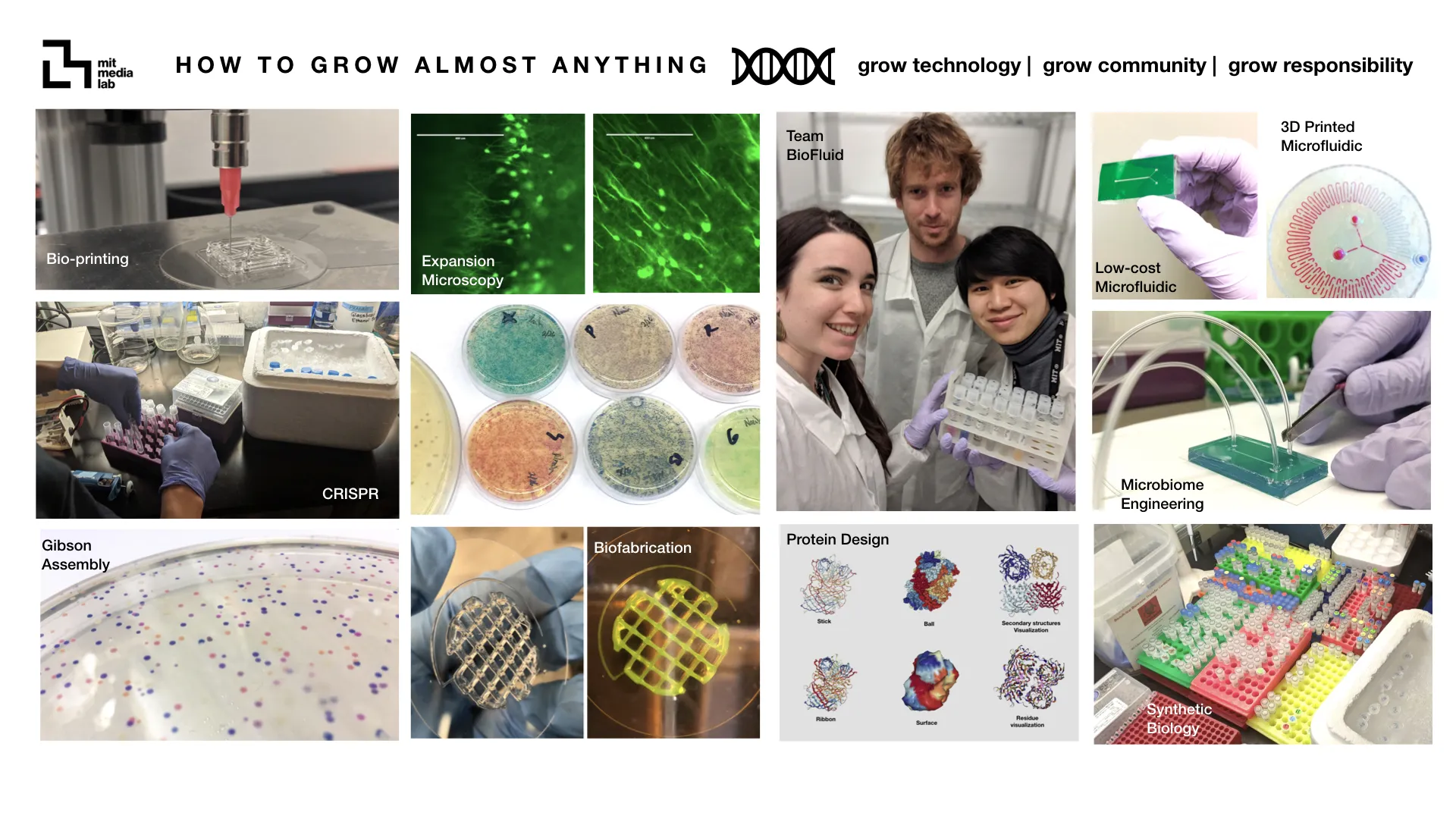

“在新的自然中,谁会被允许生存?生命和机械在自然中怎么结合?” 我即将开始上一门关于“如何培育任何东西”(即合成生物学)的课程。我会在那里继续探索这个话题。

资料

‘Titane’ director Julia Ducournau explains how she crafted the year’s wildest film

Nan Goldin

Artificial womb technology and the frontiers of human reproduction: conceptual differences and potential implications

Human trials of artificial wombs could start soon. Here’s what you need to know

‘Titane’ director Julia Ducournau explains how she crafted the year’s wildest film

Nan Goldin

Artificial womb technology and the frontiers of human reproduction: conceptual differences and potential implications

Human trials of artificial wombs could start soon. Here’s what you need to know